प्राण (pran) का अर्थ – प्राणायाम के विषय में जानने से पूर्व प्राण क्या है ? इसका अर्थ क्या है? इसका स्वरूप क्या है? यह जानना अत्यंत आवश्यक है। ऋषियों के अनुसार प्राण का अभिप्राय उसके शब्द के अर्थ से प्राप्त होता है – प्राण शब्द की व्युत्पति ‘प्र ‘ उपसर्ग पूर्वक अन्न (प्राणेन )धातु से होती है। ‘अन्न ‘ धातु का अर्थ जीवन शक्ति चेतना वाचक है। चेतना की जीवनी शक्ति को संकल्प बल के रूप में मापा गया है।

अतः प्राण (pran) शब्द का अर्थ चेतना शक्ति है। प्रश्नोपरिषद के अनुसार – “प्राण की व्याख्या संकल्प के रूप में की गयी है।” सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्माण्ड भर में व्याप्त एक ऐसी ऊर्जा है जो जड़ और चेतन दोनों का समन्वित रूप है। जीवधारियों की दो हलचलें – एक ‘ ज्ञानपरक ‘ तथा दूसरी ‘क्रियापरक ‘ दोनों को ही जातिशील रखने के लिए संव्याप्त प्राण ऊर्जा से पोषण मिलता है। प्राण सम्पूर्ण सृष्टि का मूल संरक्षक तत्व है।

प्राण प्रजा अनुवस्ते पितापुत्रमिव प्रियम।

प्राणो हसर्वसचयेश्रवरो।।

प्राण पिता है और उसके लिए सारे प्राणी प्रिय पुत्र की तरह है, प्राण सम्पूर्ण सृष्टि के ईश्वर है। इस प्रकार से प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे इस सृष्टि या ब्रह्माण्ड के जड़ और चेतन अपने स्वरूपों में अच्छी तरह दिखाई देते है। प्राण की व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर की प्राण (pran) एक ऐसी ऊर्जा है जो सभी स्तरो पर ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। यह शारारिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो जन्म देती है, सुरक्षा करती है एवं नष्ट करती है।

प्राण (pran) के प्रकार एवं प्राण के कार्य के बारे में जानकारी हिंदी

प्राण के प्रकार – योग ग्रंथो में शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने वाले प्राण तत्व को विभिन्न नामो से संबोदित किया गया है।

प्राण (pran) को दो भागों में बाटा गया है –

1. महाप्राण

2. उपप्राण

इस दोनों की अलग – अलग संख्या बताई गयी है। आप्त पुरुषों ने प्राण को पाँच उप – प्राणों में विभाजित किया है।

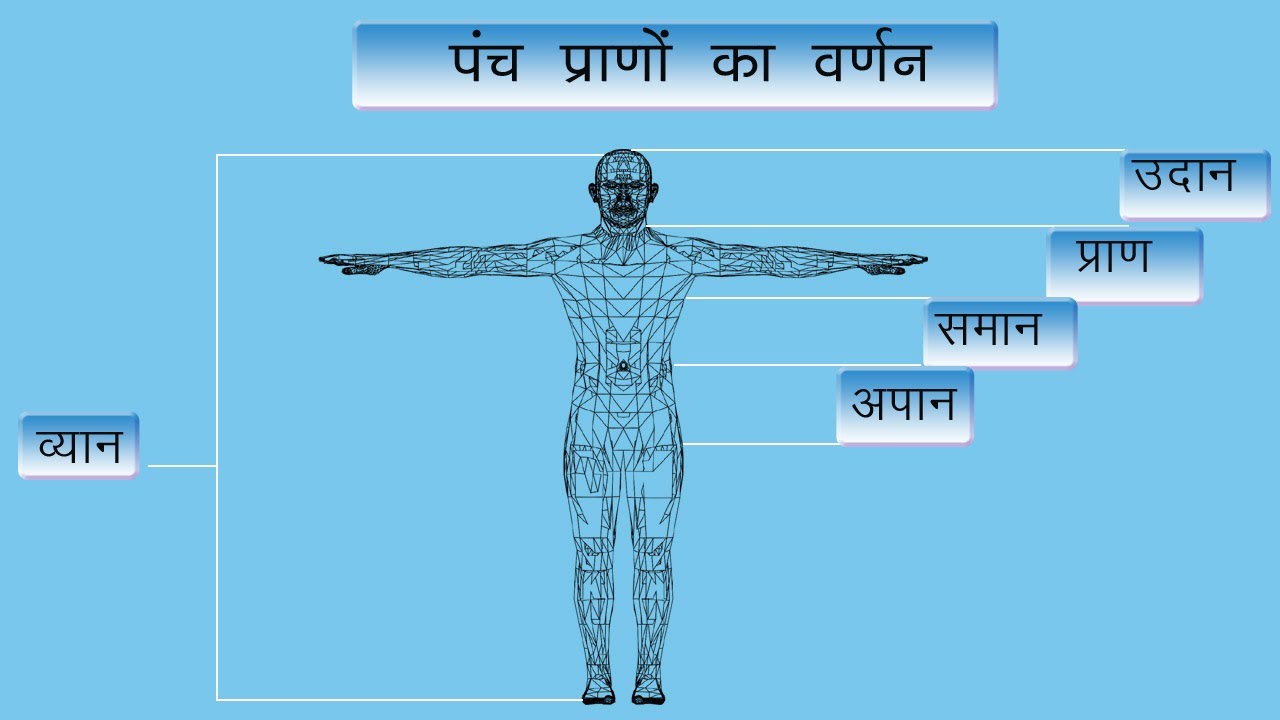

पाँच प्राण (pran)- (1) प्राण, (2) अपान, (3) सामान, (4) उदान, (5) व्यान है।

पाँच उपप्राण – (1) नाग, (2) कूर्म, (3) ह्रकृकल, (4) देवदत्त, (5) धनंजय है।

इसका वर्णन आयुर्वेद में इस प्रकार किया गया है –

पाँच प्राण (pran) – जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और शरीर में मल संचार करता है, वह प्राण (pran) है।

(2) अपान – जो मलों को बाहर फेकने शक्ति से संपन्न है, वह अपान है। मल -मूत्र, स्वेद, कफ, वीर्य आदि का विसर्जन, भूर्ण का प्रसव आदि बाहर फेकने वाली क्रियाएँ इसी अपान प्राण के बल से सम्पन होती है।

(3) समान – जो रसों को ठीक तरह यथा स्थान ले जाता है और वितरित करता है, वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाये रखना इसी का काम है।

(4) उदान – जो शरीर को उठाए रखे, कड़क रखे, गिरने न दे वह उदान है। ऊर्ध्वगमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएँ इसी के द्वारा संपन होती है।

(5) व्यान – जो सम्पूर्ण शरीर में संव्याप्त है, वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास – प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि के माध्यम से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्वचालित शरीरिक गतिविधियाँ इसी के माध्यम से सम्पन होती है।

उपयुक्त पाँच मुख्य प्राणों के साथ पाँच उप – प्राण (pran) उसी तरह जुड़े है जैसे मिनिस्टर के साथ सेकेट्री रहते है। प्राण (pran) के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का सम्बन्ध है।

पाँच उपप्राण –

(1) नाग – इसका कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा, वायु आदि है।

(2) कूर्म – इसका कार्य नेत्र का क्रिया – कलाप है।

(3) कृकल – इसका कार्य भूख – प्यास है।

(4) देवदत्त – इसका कार्य जमाई, अंगड़ाई है।

(5) धनंजय – इसका कार्य हर अवयव की सफाई जैसे कार्यो के लिए उतरदायी बताया गया है, पर वस्तुतः यह इतने छोटे कार्यो तक सिमित नहीं है। मुख्य प्राणो की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाये रखने में इनका पूरा योगदान रहता है। महा प्राणो को ओजस व उपप्राणों को तेजस भी खा गया है।

गीता के चौथे अध्याय के 29 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्राण (pran) की व्याख्या करते हुवे अर्जुन से कहते है –

अपाने जुह्बति प्राणं प्राणेउपानं तथापरे।

आणापानगती रुद्घ्वा प्राणायामपरायणा: ॥

कितने ही योगीजन अपानवायु में प्राणवायु को हवन करते है, उसी प्रकार अन्य योगीजन प्राणवायु में अपानवायु को हवन करते है।

इसकी व्याख्या से स्पष्ट होता है कि जो श्वास बाहर से भीतर की और खींची जाती है वह प्राण (pran) कहलाती है और जो भीतर से बाहर की तरफ निकाली जाती है वह अपान कही जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले ‘प्राण’ को ‘अपान’ में हवन करना चाहिए अर्थात श्वास को समान्य क्रम में बाहर निकाल देने की बजाय उसे भीतर रोककर अतः कुंभक करना चाहिए।

उसके पश्चात ‘अपान’ का ‘प्राण’ में हवन करना चाहिए अर्थात बाहर निकली श्वास को वहीं रोककर थोड़ी देर छाती खाली रहने देना चाहिए। ऐसा करने से बाह्या कुम्भक होता है। जब फिर श्वास भीतर ली जाती है, तो वह फेफड़ो में भली प्रकार प्रवेश कर शरीर शुद्धि तथा मनः शक्ति के विकास का कार्य सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ करने लगती है।

इसे भी पढ़ें – Yoga Philosophy : आध्यात्मिक तत्त्व और सिद्धांत